2025/09/24 (WED)

【実施報告】9月6日(土) BLPLab 第一回:ミネルバ式と立教型から探る「リーダーシップ教育の未来」

OBJECTIVE.

2025年9月6日(土)、BLPLabの記念すべき第一回イベント「ミネルバ式と立教型から探るリーダーシップ教育の未来」が開催されました。本イベントには、立教大学経営学部関係者やミネルバ式のリーダーシップ開発を展開されている講師陣が集い、リーダーシップ教育のあり方について活発な議論が交わされました。ご参加いただいた皆様、改めて御礼申し上げます。当日の様子をご報告いたします。

【当日の流れ】

・イントロダクション

・BLPLabの趣旨説明

・参加者同士の自己紹介・関心共有

・BLP主査 舘野より:BLPの実践と課題提起

・グループディスカッション・全体共有

・黒川公晴様より:

「『ミネルバ式』実践における成果と今後に向けての課題」

・グループディスカッション・全体共有

・BLPLabの趣旨説明

・参加者同士の自己紹介・関心共有

・BLP主査 舘野より:BLPの実践と課題提起

・グループディスカッション・全体共有

・黒川公晴様より:

「『ミネルバ式』実践における成果と今後に向けての課題」

・グループディスカッション・全体共有

【当日の様子】

イントロダクション

第一回となる今回は、米国ミネルバ式のリーダーシップ開発プログラムを日本で展開している株式会社Learner's Learnerの黒川公晴様をゲストにお迎えしました。立教大学経営学部のBLP(ビジネス・リーダーシップ・プログラム)における「立教型」のリーダーシップの視点と掛け合わせ、これからのリーダーシップ教育の可能性について、参加者全員でディスカッションを行いました。

BLP主査 舘野より:BLPの実践と課題提起

イベント冒頭では、BLP主査の舘野よりBLPの概要や取り組みについての説明、ディスカッションの議題が提示されました。

以下、内容抜粋

ーーー

以下、内容抜粋

ーーー

私が本格的にリーダーシップに関わるきっかけとなったのは、立教大学経営学部への着任でした。必修科目であるBLP(ビジネス・リーダーシップ・プログラム)の授業において、学生たちが“本気で取り組む姿勢”に衝撃を受け、参画を決意しました。

BLPは、2006年に創設された立教大学経営学部のコアカリキュラムで、産学連携の実践的なプロジェクトを通してリーダーシップについて学ぶ授業です。BLPには、連携企業様からいただいたプロジェクトテーマについてチームで提案する「プロジェクト型授業(BL0、BL2、BL4)」と、リーダーシップや論理思考について学ぶ「知識型授業(BL1、BL3)」の大きく分けて2つのカリキュラムがあります。春学期にプロジェクト型授業を受けてから、秋学期にスキル強化のための知識型授業を受けることで、リーダーシップをより実践的に学べるシステムになっています。

そして、BLPの大きな特徴は、「体験のデュアルデザインモデル」という仕組みです。教員や学生スタッフが授業を設計・運営する「運営者体験」と、学生が受講する「受講者体験」が相互に影響し合うことで、組織全体が成長する循環を生み出しています。BLPの根幹には“本気がかっこいい”という文化づくりがあり、成果だけでなくプロセス自体を面白がり、楽しむ姿勢が重要だと思っています。

ーーー

その後、「リーダーシップを育成するために必要な環境」や「学生時代に学ぶべきこととは何か」といったテーマのもと、グループディスカッションが行われました。

BLPは、2006年に創設された立教大学経営学部のコアカリキュラムで、産学連携の実践的なプロジェクトを通してリーダーシップについて学ぶ授業です。BLPには、連携企業様からいただいたプロジェクトテーマについてチームで提案する「プロジェクト型授業(BL0、BL2、BL4)」と、リーダーシップや論理思考について学ぶ「知識型授業(BL1、BL3)」の大きく分けて2つのカリキュラムがあります。春学期にプロジェクト型授業を受けてから、秋学期にスキル強化のための知識型授業を受けることで、リーダーシップをより実践的に学べるシステムになっています。

そして、BLPの大きな特徴は、「体験のデュアルデザインモデル」という仕組みです。教員や学生スタッフが授業を設計・運営する「運営者体験」と、学生が受講する「受講者体験」が相互に影響し合うことで、組織全体が成長する循環を生み出しています。BLPの根幹には“本気がかっこいい”という文化づくりがあり、成果だけでなくプロセス自体を面白がり、楽しむ姿勢が重要だと思っています。

ーーー

その後、「リーダーシップを育成するために必要な環境」や「学生時代に学ぶべきこととは何か」といったテーマのもと、グループディスカッションが行われました。

黒川公晴様より: 「『ミネルバ式』実践における成果と今後に向けての課題」

続いて、元外交官という異色のキャリアを持つ黒川公晴様より、ミネルバ式リーダーシップ開発プログラムの実践と課題についてお話しいただきました。

以下、内容抜粋

ーーー

以下、内容抜粋

ーーー

私たちが提供しているプログラム「Managing Complexity」は、変化の激しい時代に求められる18のリーダーシップスキルを体系的に学ぶ実践型の研修です。ここで鍵になるのが「適応型リーダーシップ」です。これは、「環境の変化に適応するために、自らの行動や意識を変容させ、チームの目標を達成するために、自分や周囲に影響を及ぼしていく営み」のことです。

これは、原因や解決策が不明確な「適応課題」と向き合うために不可欠なものです。例えば、「給料を上げれば生産性が上がるはず」といった単純な「技術的問題」ではなく、「なぜ管理職になりたがる人が少ないのか」といった、根本的な考え方を変える必要があります。

リーダーシップの課題としては、プログラムが終了して終わり、学んで終わりではなくそこから得た情報を理解・思考し、フィードバックをするというサイクルをいかに面白がって「学びの自走」ができるかどうか。また、「AI」に任せられる事が発生し、人から学ばなくていい事がたくさん出てくる可能性があるということ。そして最後が「リーダーの不足と育成」だと思っています。

舘野先生とのお話でも出たように、リーダーシップはやりたくないことを巧妙に人にやらせる力ではなく、一緒にやろうよという姿勢で人々を巻き込む力・一緒に面白がる力が必要なのではないかと思います。

ーーー

これは、原因や解決策が不明確な「適応課題」と向き合うために不可欠なものです。例えば、「給料を上げれば生産性が上がるはず」といった単純な「技術的問題」ではなく、「なぜ管理職になりたがる人が少ないのか」といった、根本的な考え方を変える必要があります。

リーダーシップの課題としては、プログラムが終了して終わり、学んで終わりではなくそこから得た情報を理解・思考し、フィードバックをするというサイクルをいかに面白がって「学びの自走」ができるかどうか。また、「AI」に任せられる事が発生し、人から学ばなくていい事がたくさん出てくる可能性があるということ。そして最後が「リーダーの不足と育成」だと思っています。

舘野先生とのお話でも出たように、リーダーシップはやりたくないことを巧妙に人にやらせる力ではなく、一緒にやろうよという姿勢で人々を巻き込む力・一緒に面白がる力が必要なのではないかと思います。

ーーー

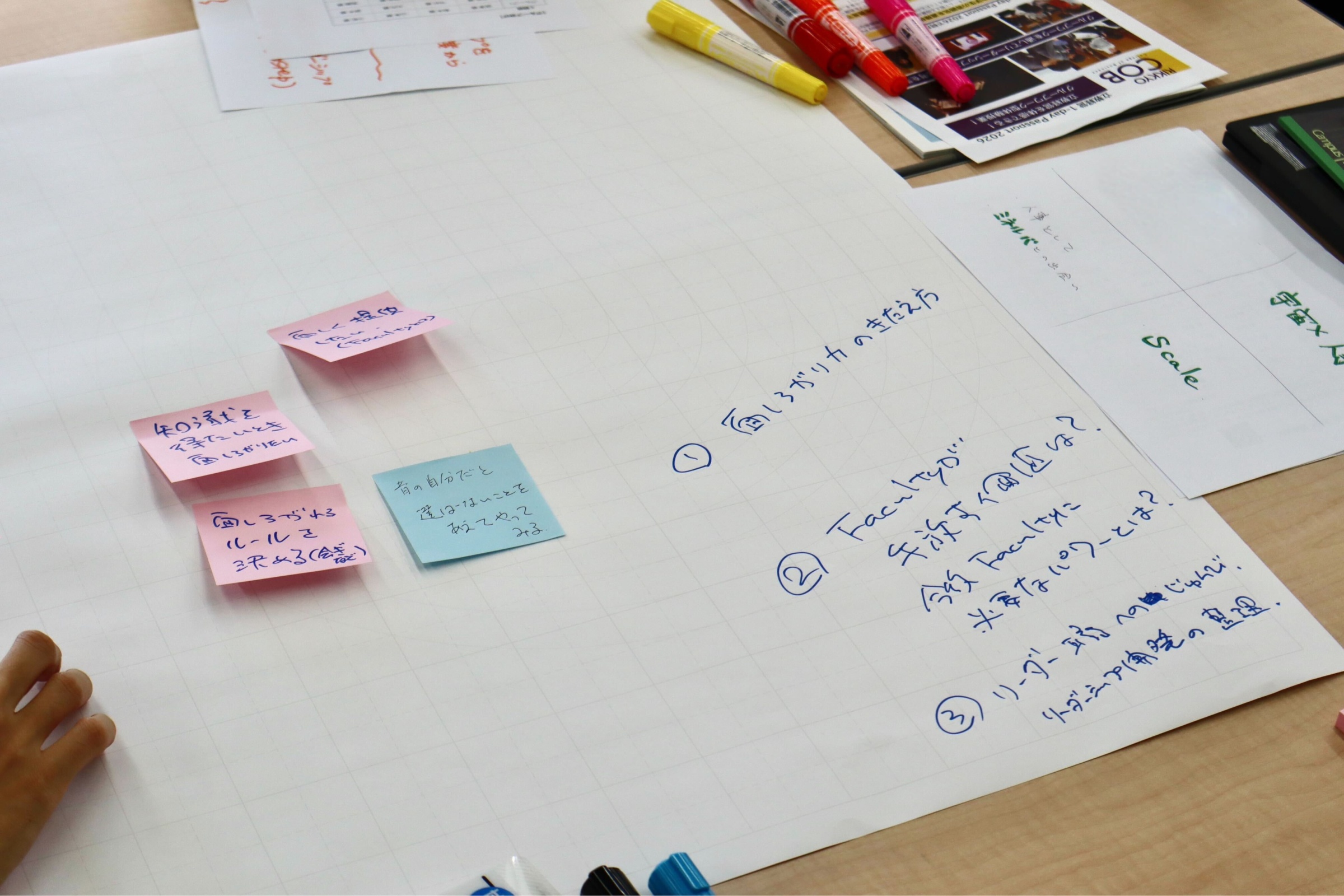

グループディスカッション・全体共有

2回目のグループディスカッション・全体共有では、面白がり力の鍛え方や、リーダーシップ開発の見直しなどについて活発な意見が交わされました。

おわりに

今回のBLPLabの第一回は、大学と企業、研究者と実践者がそれぞれの視点と知見を持ち寄り、リーダーシップ教育の未来を多角的に考える貴重な機会となりました。役職としてのリーダーではなく、面白い場をともに創る存在としてのリーダーシップであるという新しい定義に多くの気づきを得ることができました。

ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。今後もBLPLabでは、この対話を継続し、リーダーシップの新たな可能性を皆さんと共に探求してまいります。

(記事:松村楓 写真:松村楓・上野聖真)

ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。今後もBLPLabでは、この対話を継続し、リーダーシップの新たな可能性を皆さんと共に探求してまいります。

(記事:松村楓 写真:松村楓・上野聖真)